Kein Tempel für die Musen

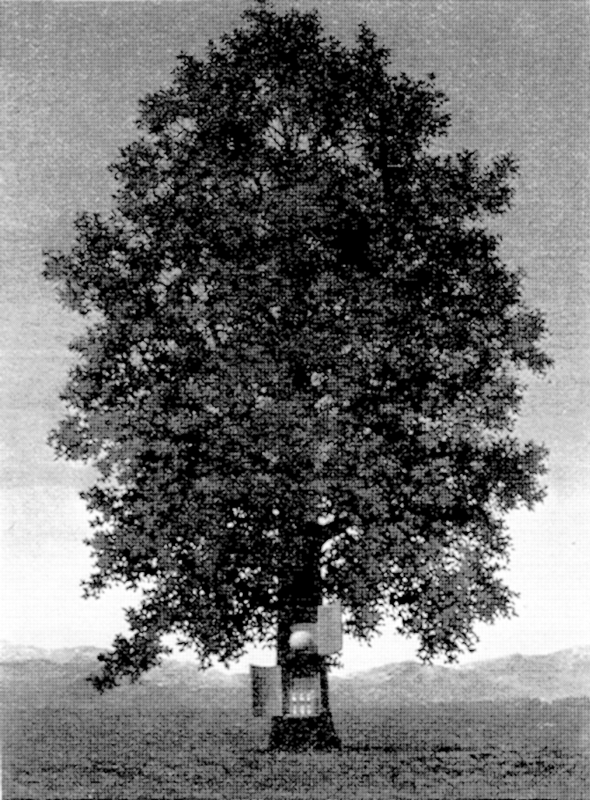

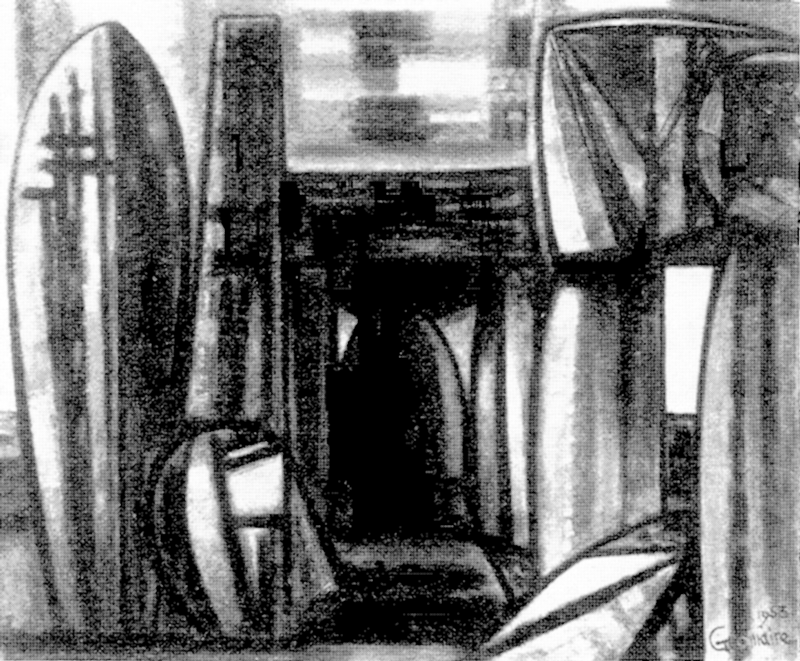

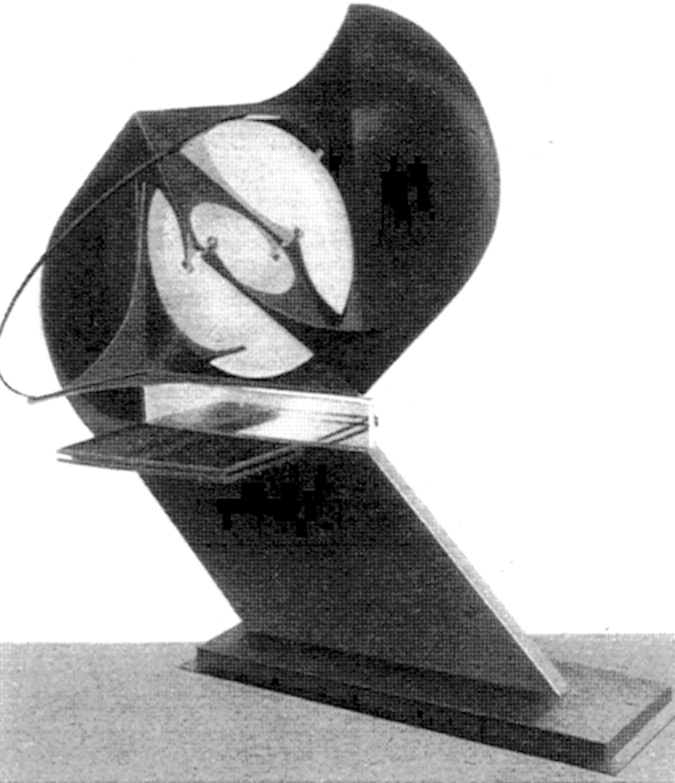

Dr. Werner Hofmann den Lesern des FORVM vorzustellen, ist doppelt überflüssig; einmal, weil ihn seine Schriften — zuletzt erschienen das Fischer-Lexikon „Bildende Kunst III“, der Bildband „Das irdische Paradies — Kunst im 19. Jahrhundert“ und ein von ihm eingeleiteter Band mit Graphik von Georges Braque — weithin bekannt gemacht haben, zum anderen, weil er treuen FORVM-Lesern noch als unser ständiger Kunstkritiker in Erinnerung ist. Sein letzter Beitrag erschien in Heft IV/37. Unterdessen ist Dr. Hofmann zum Leiter des „Museums des XX. Jahrhunderts“ ernannt worden, welches im kommenden September in Wien eröffnet wird. Dem nachstehenden Aufsatz über die Funktion des Museums in unserer Zeit liegt ein Vortrag bei Radio Bremen zugrunde. Wir freuen uns, den Beitrag mit den Abbildungen einiger Kunstwerke illustrieren zu können‚ die Dr. Hofmann für sein Museum angekauft hat.

Das Vorhaben, die Kunst mit dem vielschichtigen Komplex gesellschaftlicher Tatsachen und Kräfte in Verbindung zu bringen, erregt Mißtrauen bei Leuten, denen sie als Wandschmuck feiertägliche, erhabene Empfindungen erwecken soll. Derartige Unternehmungen vertragen sich nicht gut mit den Spielregeln des laissez-faire, die wir dem Künstler eingeräumt haben, damit er in Ausstellungen und Galerien seine Freiheit dokumentiere — an Orten also, wo er mit unserer Wirklichkeit und deren alltäglichen Problemen nicht in Konflikt gerät. Sie stehen auch den Proklamationen im Wege, die dem Künstler das Privileg schrankenloser Selbstverwirklichung förmlich zur Pflicht machen. Hat nicht die gegenwärtige Kunst von religiösen Bindungen, von politischen und gesellschaftlichen Botmäßigkeiten freigesprochen — ein für alle Male ihre Autonomie ausgerufen und damit ihr höchstes Ziel erreicht?

Der Künstler ist sein eigener Herr, er schuldet niemandem Rechenschaft. So drückt es schon, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, Carl Ludwig Fernow aus:

Er soll selbst seinen Stoff wählen, wie er seinem Talente angemessen ist, und nur das bearbeiten, was ihn wirklich gerührt und zur Darstellung begeistert hat.

Soll ein Künstler, der diesen Grad des Selbstbewußtseins erlangt hat, sich zur Ausführung einer Auftragsarbeit bequemen? Wie heftig der Künstler sogar dem wohlwollenden Druck widerstrebt, den die staatliche Obrigkeit im Namen ihrer Institutionen auf ihn ausüben will, wissen wir aus dem berühmten Brief, den Jakob Asmus Carstens, der Freund Fernows, im Jahre 1795 an den preußischen Staatsminister von Heinitz schrieb, als dieser die Rückkehr des in Rom lebenden Stipendiaten nach Berlin verlangte:

Übrigens muß ich Euer Exzellenz sagen, daß ich nicht der Berliner Akademie, sondern der Menschheit angehöre; und nie ist es mir in den Sinn gekommen, auch habe ich nie versprochen, mich für eine Pension, die man mir auf einige Jahre zur Ausbildung meines Talents schenkte, auf Zeitlebens zum Leibeigenen einer Akademie zu verdingen.

Carstens verachtet die Kunstakademien, denn sie dienen nur dazu, aus den Künstlern willfährige Panegyriker zu machen, deren Tätigkeit sich darin erschöpft, die Eitelkeit der Regenten zu befriedigen. Da es ihm widerstrebt, sich für Aufträge herzugeben, muß er auch die Institute ablehnen, in denen man die jungen Künstler zu Lobrednern erzieht. Auch Fernow erkennt die Konsequenz, zu der sich der Künstler entschließen muß. Er schreibt in der Biographie seines Freundes Carstens:

Die freigewordene Kunst, der Stütze aber auch zugleich des Zwanges der Religion enthoben, muß hinfort auf sich selbst ruhen.

Im Namen dieser freischwebenden Selbstgewißheit sind seit der Romantik die Fronten der Kunst, die wir die „moderne“ nennen, immer tiefer in Bereiche vorgedrungen, in denen der Künstler nur mehr sich selbst verantwortlich zu sein glaubt. Vor 150 Jahren war der Künstler dem hierarchischen Gesellschaftsgefüge noch stark verhaftet. Was Fernow damals mit kämpferischer Entschlossenheit in eine scharfe Absage kleiden mußte, ist mittlerweile überall dort zur unangefochtenen Überzeugung geworden, wo man Kunst als ein Mittel der subjektiven Weltaneignung und schöpferischen Selbstdarstellung feiert. Mehr denn je wird seitdem über Sinn und Bestimmung der Kunst gerätselt. Auch die Künstler selbst haben sich sehr oft in die Diskussion eingeschaltet, um ihre Freiheit zu begründen und ihr den Anschein der Vogelfreiheit zu nehmen. Es ist, als errichte die Gedankenlast, die rund um das Kunstwerk aufgeschichtet wird, einen Wall, der es immer ehrwürdiger, zugleich aber auch unzugänglicher macht. Man hat die Kunst begrifflich-abstrakten Belastungsproben ausgesetzt, sie sodann in ferne, ideale Sphären gehoben und ihr dadurch den Boden unter den Füßen entzogen. Diese Idealisierung kam einer Verbannung gleich. Sie zwang dazu, scharfe Trennlinien zwischen der Kunst und dem Profanen zu ziehen. Das Kunstwerk mußte isoliert werden; nur so konnte es von seiner unantastbaren Würdesphäre Besitz ergreifen.

Dieser Prozeß der Sakralisierung der künstlerischen Leistung scheint dazu bestimmt, die Einbuße an gesellschaftlicher Resonanz zu kompensieren. Dieser Prozeß setzt allerdings nicht erst mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts ein, sondern hat seine geschichtlichen Wurzeln in der Renaissance. Damals wurde Kunst zum Ausdrucksinstrument des genialen Menschen erklärt, wurde der Künstler zum Seher, zum visionären Verkünder proklamiert. Das hatte tiefgreifende Folgen. Die hohen Künste, also Malerei und Plastik, setzten sich von den niederen, handwerklichen Künsten ab. Ihre Lehre wurde einer exklusiven Institution, der Akademie, anvertraut. Der Abstand, den der Hochmut der Theoretiker (von dem der Künstler unterstützt) zwischen die „schönen“ und die „angewandten“ Künste schob, trennte auch das Schöne vom Nützlichen. An dieser Stelle setzt der Rückzug der sogenannten schönen Künste in die zweckfreie und auftragslose Sphäre ein. Dieser Rückzug überläßt den angewandten Künsten, die man bald die mechanischen nennen wird, die Gestaltung des menschlichen Umraumes. Eine Begleiterscheinung dieses Vorganges ist die Schaffung der Museen, die dem zweckfreien Kunstwerk, das ausschließlich dem ästhetischen Genuß dienen soll, eine Unterkunft bieten wollen.

Die folgenden Jahrhunderte vertiefen die von den Renaissancetheoretikern aufgerissene Kluft. Immer wieder taucht dabei das Argument auf, das schon Leonardo in seinen Schriften verwendet: die Kunst sei nicht mit handwerklicher Kunstfertigkeit zu verwechseln, sie besitze Anspruch auf wissenschaftlichen Rang. Mit dieser Überlegung will man der Malerei einen Platz unter den artes liberales, den Freien Künsten, sichern, von denen sie im Mittelalter ausgeschlossen gewesen war. Im 18. Jahrhundert verkündet die Ästhetik zwei getrennte Bereiche: die „mechanischen Künste“ umfassen körperliche Fähigkeiten, die Leistungen des Handwerks, den Maschinenbau und schließlich alles, was praktischen Bedürfnissen dient; die „schönen Künste“ hingegen liegen außerhalb der Zwecksphäre, ihr Endzweck ist das Vergnügen, das sie gewähren. Das Schöne, meint Karl Philipp Moritz, ist das in sich Vollendete, das keinem Zweck zu dienen hat; und Kant schreibt in der „Kritik der Urteilskraft“:

Schöne Kunst ist eine Vorstellungsart, die für sich selbst zweckmäßig ist und, obgleich ohne Zweck, dennoch die Kultur der Gemütskräfte zur geselligen Mitteilung befördert.

Seit Kant das Kunstwerk als ein Objekt interesselosen Wohlgefallens umschrieben hat, finden wir es im zweckfreien Bezirk der Kontemplation. Jeder andere Auftrag ist ihm abgenommen. Seitdem hat sich die Würde des Absoluten, der nur sich selbst verpflichteten Genialität, des Kunstwerks bemächtigt, und man sieht es nicht gerne mit den Spannungen vermengt, die unseren Alltag ausmachen. Der Künstler steht über den Dingen. Er flieht mit seinen Werken, die auftragslos entstanden sind, in die Sakralräume der ästhetischen Kontemplation: in die Museen. Dort wird ihm ein Reich errichtet, das nicht von dieser Welt ist. Wir wissen aus dem Munde von Wackenroder, Goethe und Hölderlin, daß die Museen in ihrer Frühzeit — also um 1800 — als „ästhetische Kirchen“ erlebt wurden. Das scheint die These zu bestätigen, wonach zweckfreie Kunst dazu drängt, als Religionsersatz verehrt zu werden. Dieses Ereignis hat zwei Aspekte: im musealen Reservat untergebracht, wird die Kunst gleichermaßen heilig gesprochen und unschädlich gemacht, sie wird verherrlicht und im ästhetischen Kultraum sterilisiert.

Man muß diesen Prozeß vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umschichtungen des 19. Jahrhunderts sehen, um seine konkreten Anlässe zu erkennen. Die schönen Künste müssen der Technik und Industrie das Feld räumen. Es ist also kein Zufall, daß man nun die Kunst auf ein Piedestal stellt; denn das distanziert sie vom profanen Zweckbetrieb. Nur in der ästhetischen Sphäre kann sie geschützt und konserviert werden. In diesem Jahrhundert entstehen die Großstädte und Industriezentren, diese Häßlichkeitskonzentrate, die der Fortschritt in seinem Namen errichtet. Und gleichzeitig entstehen, einer vornehmen Bildungsschicht vorbehalten, die Inseln des Schönen und Erhabenen, die prunkvollen Kulturtempel der Theater, Opernhäuser und Museen. Hier liegt eine Wechselbeziehung vor. Die Kunst soll den Alltag vergessen machen, sie gaukelt eine schönere, reinere Fluchtwelt vor. Das beginnt in der Esoterik der Künstlerkonventikel, die den industriellen Fortschritt verfluchen — man denke nur an die berühmten Namen, die seinerzeit gegen den Eiffelturm protestierten —, und das endet in der populären Unterhaltungskunst des Jahrhunderts, die den billigen und seichten Illusionen, dem oberflächlich Angenehmen und Heiteren huldigt. Die Devise heißt Zerstreuung.

Die ästhetische Kontemplation züchtet den Genießer, den feinsinnigen Augenmenschen, der als „Impressionist“ dem Kunstwerk gegenübertritt. Es ist bemerkenswert, daß die Betrachtungsweise des interesselosen Wohlgefallens auch auf die Kunstgeschichte des ausgehenden 19. Jahrhunderts abfärbt. Wölfflin und Riegl seien dafür als Beispiele genannt. Das Kunstwerk wird vornehmlich als Formereignis wahrgenommen und interpretiert. Das rein Künstlerische wird diskutiert, die Frage nach der Form verdrängt die nach der inhaltlichen Bedeutung. Die geschichtliche Entfaltung der Kunst wird als ein selbstgenügsames Ganzes verstanden, dessen Verlauf nicht von äußeren Einflüssen, sondern allein von der ihm eigentümlichen inneren Gesetzmäßigkeit getragen wird. Die Kunst wird Alleinherrscherin in ihrem Reich, sie duldet keinen Zugriff aus weltanschaulichen oder religiösen Bereichen, denn die in ihr wirkenden autonomen Kräfte reichen aus, um ihre Erneuerung und ihren Wandel zu garantieren. Am deutlichsten findet sich diese idealistische Abkapselung in den Geschichtskonstruktionen Heinrich Wölfflins ausgesprochen. Der Künstler wird darin jeder gesellschaftlichen Bindung enthoben, dafür aber in ein anderes Abhängigkeitsverhältnis gebracht: er wird zum Vollstrecker des „immanenten Formwillens“. Das einzelne Kunstwerk wird also zum Beleg der geschichtlichen Stilentwicklung, die unter dem Diktat der Zwangsläufigkeit und Notwendigkeit abläuft. Solchermaßen geht die der Kunst als einer universalen Idee gewonnene Autonomie auf Kosten der Freiheit des einzelnen Kunstwerkes.

Erst diese überpersönliche Eigenmächtigkeit der kunstgeschichtlichen Entwicklung — deren Logik so zwingend sein soll, daß manche Kunsthistoriker glaubten, man könne sie sogar für künftige Epochen voraussagen — bewirkt, daß sich die geschichtliche Abfolge und das räumliche Nebeneinander von Kunstwerken zum sinnvollen Prozeß zusammenschließen und schließlich an dem Gattungsbegriff „Kunst“ teilhaben. Dieser meint eine Kundgebung menschlicher Schöpferkraft, die über die Jahrtausende hinweg ihr Wesen unverändert bewahrt hat. Es ist jener Sakralbezirk, den André Malraux mit dem „Imaginären Museum“ abzustecken versucht hat. Eine ähnliche Auffassung vertritt Herbert Read, wenn er schreibt:

Jedem sensiblen Menschen zeigte es sich immer wieder klar und deutlich, daß Kunst stets dasselbe blieb: ob angesichts eines Negerfetisches, einer vorzeitlichen Höhlenzeichnung, eines byzantinischen Mosaiks, einer gotischen Kathedrale, eines Renaissanceporträts — immer sind es dieselben grundlegenden Phänomene, die einem Werk der Kunst seinen ästhetischen Wert verleihen. Allein wie soll man die äußere Verschiedenartigkeit solcher Gegenstände in einer allgemeinen Theorie über künstlerisches Schaffen auf einen Nenner bringen?

Ich glaube, daß diese Frage falsch gestellt ist. Sicher hat Read recht, wenn er Kunstwerke aller Zeiten und Länder konfrontiert, sofern er sich nur für deren „ästhetischen Wert“ interessiert — aber damit ist die Frage nach dem Kunstwerk noch nicht ausgeschöpft. Wer nur nach den ästhetischen Werten in der Kunst der Vergangenheit fragt, bekommt niemals deren komplexe Wirkungsrealität in den Griff. Darum ist es falsch, die Kunstwerke aller Zeiten auf einen gemeinsamen Nenner bringen zu wollen. Man sollte den Begriff „Kunst“ nicht überanstrengen, man sollte sich auch davor hüten, ihn im Namen der ästhetischen Kontemplation zu verdünnen. Darum gebe ich einer Überlegung den Vorzug, die Ernst Gombrich seiner „Geschichte der Kunst“ vorangestellt hat. Sie klingt skeptisch und einschränkend; darum hat sie wenig Chancen, sich neben dem universal-zeitlosen Kunstbegriff durchzusetzen, der eben dadurch fasziniert, daß er simplifiziert. Gombrich schreibt:

Genau genommen gibt es ‚die Kunst‘ gar nicht. Es gibt nur Künstler. Einstmals waren das Leute, die farbigen Lehm nahmen und die rohen Umrisse eines Büffels auf eine Höhlenwand malten. Heute kaufen sie ihre Farben und entwerfen Plakate für Fleischextrakt; dazwischen taten sie noch manches andere. Es schadet natürlich nichts, wenn man alle diese Tätigkeiten Kunst nennt, man darf nur nicht vergessen, daß dieses Wort in verschiedenen Ländern und zu verschiedenen Zeiten etwas ganz Verschiedenes bedeuten kann, und man muß sich vor allem merken, daß es ‚die Kunst‘ eigentlich nicht gibt. Sie ist zu einer Art Götze geworden, und all das Nachdenken und Reden über das ‚Wesen der Kunst‘ hat den Künstlern mehr geschadet als genützt.

Gombrich und Read sollen hier stellvertretend für zwei einander entgegengesetzte Auffassungen stehen. Für Gombrich ist die Kunst ein Instrument, das dem Menschen die verschiedensten Bedürfnisse befriedigt; Kunst ist daher für ihn nicht ein Allgemeines, das sich deduktiv oder induktiv ein für alle Male ermitteln läßt, sondern die Gesamtheit der uns bekannten Kunstwerke. Streng genommen zwingt jedes neue Kunstwerk dazu, den Begriff „Kunst“ neu zu definieren, denn es erweitert den Umkreis der bislang existierenden künstlerischen Wirklichkeiten um eine vorher unbekannte Größe. Kunstwerke resultieren aus den Entscheidungen des Künstlers gegenüber Zeit- und Umweltfaktoren, aus dem Verlangen von Auftraggebern, aus der Begegnung mit Konventionen, die nicht preisgegeben werden dürfen, und schließlich aus dem Beitrag, den die Erfindungskraft des Künstlers leistet. Demnach ist das Kunstwerk ein überaus komplexes Produkt, dem man nicht gerecht wird, wenn man es bloß in eine überpersönliche, angeblich gesetzmäßige Formentwicklung einordnet. Wer alle diese Faktoren in Rechnung stellt, wird es ablehnen, die Sturm-und-Drang-These vom Kunstwerk als der Ursprache der Menschheit zu akzeptieren. Er wird vielmehr dazu neigen, in ihm etwas Künstliches, etwas buchstäblich Außerordentliches und Ungewöhnliches zu sehen. Ebensowenig wird er sich von Read, der Kunst für eine Notwendigkeit wie Brot und Wasser hält, davon überzeugen lassen, daß die gesellschaftliche Funktion des Künstlers bloß darin bestehe, „das Triebleben der tiefsten psychischen Bereiche“ zu objektivieren. Das erinnert übrigens auffallend an den Auftrag, den Kant dem Künstler erteilt hat, nämlich die Beförderung der Kultur der Gemütskräfte zur geselligen Mitteilung.

Betont Gombrich den instrumentalen Charakter der Kunst, so besteht Read, unter dem Einfluß von Konrad Fiedler und Ernst Cassirer, auf deren Selbstzweckhaftigkeit. Für ihn ist Kunst eine der großen Ursprünglichkeiten, etwas durch und durch Sinnerfülltes, mit dem der Mensch den Weltplan aufdeckt. Kunst ist als Symbolschöpfung der Religion ebenbürtig, darum darf sie nicht als Handlangerin der Religion mißbraucht werden. Die Konsequenz dieses Gedankens, auf das Kunstgeschehen unserer Gegenwart bezogen, ist die Erhebung der Kunst zur legitimen Nachfolgerin der Religion.

Was bedeutet Reads Versuch, die Kunst der Religion ebenbürtig zu machen? Eine höchst subjektive Überzeugung ist ausgesprochen, nicht mehr. Wichtiger erscheint mir hingegen die Frage nach dem, was die Kunst von der Religion unterscheidet. Vermengt man die Kunst mit den anderen Instrumenten, deren sich der Mensch zur Orientierung in der Welt bedient, so verliert man sich in Gemeinplätzen. Read umkleidet den Künstler mit priesterlicher Unnahbarkeit, er monumentalisiert ihn zum seherischen Vollstrecker der Ideengeschichte. Zwar sieht Read in jeder Zweckbestimmung eine Einschränkung der künstlerischen Eigenmacht, dafür bürdet er dem Künstler die ungeheure Last der Welterkenntnis auf. Außerdem übersieht er, daß Religion sich im Dogma der Gesetzestafeln objektivieren muß, um ihren Anspruch auf Unumstößlichkeit zu sichern, wogegen Kunst, eben weil sie sich von der Religion unterscheidet, über einen ungleich dynamischeren Handlungsraum verfügt. Die Religion erhält sich durch die Anerkennung ihrer Dogmen am Leben, die Kunst dadurch, daß sie das Erreichte unausgesetzt durch Neues in Frage stellt. Kann man, wo es um grundsätzlich verschiedene menschliche Aussagen geht, von ebenbürtiger Erkenntniskraft sprechen?

Fragen dieser Art geht man im Lager der ästhetischen Kontemplation aus dem Wege. Sie werden vielmehr dort gestellt, wo man die Kunst nicht sich selbst überlassen, sondern bestimmten Aufgaben unterwerfen will. Dort wird die Selbstherrlichkeit der künstlerischen Leistung in Zweifel gezogen, dort wird die Kunst als etwas Problematisches erkannt, wird ihre Notwendigkeit und Berechtigung von Zeit zu Zeit in Frage gestellt. Die ästhetisch-kontemplative Betrachtungsweise weiß nichts von dieser Skepsis; sie unterschlägt alle Widersprüche, um ihrem Geschichtsbild den einheitlichen Nenner zu geben.

Wir sehen also, daß uns die museale Isolierung — eine Begleiterscheinung der ästhetischen Kontemplation — ohne Auskunft läßt über die eigentlichen Zusammenhänge und Beweggründe des künstlerischen Handelns. Erst seit kurzem malt man Bilder primär für Ausstellungen und Museen. Fragt man heute einen Künstler, woran er arbeite, so bekommt man oft die Antwort: „Ich bereite eine Ausstellung vor.“ Oder: „Ich muß noch zehn Bilder für meinen New Yorker Händler malen.“ Aus der Sicht unserer Spätzeit, deren Blickwinkel vom Ausstellungsbetrieb verzerrt wird, lassen sich daher keine Auskünfte über die Kunst der Vergangenheit gewinnen. Die Analyse bleibt an der Oberfläche haften, sie verbrämt die Deutung des formalen Bestandes mit psychologischen Spekulationen.

► nächster Teil: Kein Tempel für die Musen (II)