Krisenkasperl

Karl Valentin ist 1948 in München verhungert, 1977 beutet ihn die Werbung aus, seine Texte müssen herhalten für eine neue Zigarettenmarke: Karl das Urviech macht Reklame für Milde Sorte Super. Überall gibt’s Valentin — in Kinos, auf Bühnen, bei Verlagen. Valentin-Filme gehören mittlerweile zum festen Repertoire der Cinematheken; eine Retrospektive der Stumm- und Tonfilme aus den Jahren 1912 bis 1936 war zum ersten Mal 1976 im Österreichischen Filmmuseum zu sehen. Die altbekannten Dialoge erscheinen in neu zusammengeschusterten Ausgaben; Valentins literarischer Nachlaß, angeblich von minderer Qualität, bleibt aber nach wie vor eingemottet. Der Münchner Komödienstadel, ein Pendant zur Wiener Löwingerbühne, spielt die Valentinschen Stücke, daß einem angst und bang wird, und das ZDF überträgt’s. In Wien finden Rezitationsabende statt, und am Hamburger Schauspielhaus wird ein „Großes Karl-Valentin-Spektakel“ inszeniert, auf plattdeutsch. Um das Maß vollzumachen, bekommt Franz Josef Strauß eine Valentin-Plakette verliehen: für besondere Verdienste um den Humor.

Nach dem Krieg hat Karl Valentin verzweifelte Versuche unternommen, um zu überleben. Einer Anekdote zufolge, die recht plausibel klingt, bat er einmal wildfremde Möbelpacker, die in seine Bude kamen, um Hilfe; sie sollten sich doch dafür einsetzen, daß der Bayrische Rundfunk wieder was von seinen Arbeiten bringt ... Aber im Deutschland des Wiederaufbaus hatten die Leute Wichtigeres im Kopf als den Galgenhumor von zaundürren, stotternden Elendsfiguren. Schwamm drüber! Grade die wollte man so rasch wie möglich vergessen, sie paßten nicht ins Bild einer stromlinienförmigen Zukunft. Am allerwenigsten die Valentinschen Polemiken und Auseinandersetzungen mit den Nazis, mit Hitler.

Der Grund für den heutigen Valentin-Boom liegt nicht nur in der nimmersatten Kulturmaschine, seine Wiederentdeckung kommt zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt: bei Rezession und Massenarbeitslosigkeit. Das schärft den Blick! Auch für die Valentinschen Qualitäten. Auf einmal ist die historische Parallele wieder da zu den späten zwanziger, frühen dreißiger Jahren, als seine besten Arbeiten, die wichtigsten Filme entstanden.

Das München von damals hat Lion Feuchtwanger in dem Roman „Erfolg“ eindrucksvoll beschrieben; er ist ein Lehrbuch über den Aufstieg der „Völkischen“ in Bayern. Mittendrin in dem Netz aus Korruption, politischen Manövern und Intrigen steckt auch der Komiker Balthasar Hierl alias Karl Valentin — für die einen, gewiefte Großbürger, ein „trüber Hanswurst, der mit melancholischer Scheinlogik verstockt an trotteligen Problemen herumbohrt“ (Feuchtwanger); doch den Leuten in den Münchner Bierkellern, volkstümlichen Vergnügungsstätten, „ging das Herz auf, wenn sie ihn anschauten, den Mageren mit seinem Birnenschädel, seinen gleichmütig langsamen Bewegungen, seinen traurigen Augen“.

Valentins Publikum, das sind Kleinbürger, die Drei-Quartel-Privatiers, Leute aus dem Mittelstand, deren Vermögen zu einem ganzen Liter Bier nicht reichte. „Sie hatten schwere, unmittelbare Sorgen; sie konnten ihr Bier nur in kleinen Schlucken trinken und nur, wenn sie sich Brot und Wurst versagten, und sie mußten diese Schlucke von Tag zu Tag verkleinern ...“

Karl Valentin ist das komische Gespenst der ökonomischen Krise. Er ist der witzige Überbau zum Untergang einer ganzen Gesellschaftsschicht. Was er hervorkehrt, sind die faulen Tugenden des Kleinbürgertums ebenso wie die Laster der geprellten Halbproletarier: der schlechtentlohnten kleinen Angestellten, der verarmten, heruntergekommenen Handwerker. Valentin verkörpert das feige Schneiderlein im Klassenkampf, daß die Fetzen fliegen.

Biographen sind Glücksache. Der Valentin-Biograph Michael Schulte konstatiert an vielen Texten einen „hämischen Sadismus“, den er allein auf die kränkliche Disposition des Verfassers, auf dessen Hypochondrie zurückführt — ein Sadismus zum Privatvergnügen, als die Folge überreizter Nerven. Tatsächlich fällt besonders an den Filmen das Aggressive und Gewalttätige auf; die Gegenstände werden fast immer nur herumgeschmissen, hin- und hergezerrt, übel zugerichtet. Es bleibt nicht bei den Dingen, mit Kindern oder Tieren springt man genauso roh um. In dem Spielfilm „Kirschen in Nachbars Garten“ (1935) massakriert Valentin als Hausknecht die zahme Ente und den stinkenden Bock der Nachbarsfrau. Gegen die Schwachen und Wehrlosen richtet sich die ganze Wut, an ihnen wird der eigene Haß ausgelassen.

So geht’s zu in der Welt. Dieser hemmungslose Sadismus bei Valentin ist nur realistisch, er entspricht der brutalen Intimität innerhalb der Familien. Mit ihrer Darstellung hat Valentin bloß die Zensur der sogenannten guten Sitten, die Maske der bürgerlichen Verhaltensregeln durchbrochen. Der „Firmling“ kriegt seine Watschen vom besoffenen Vater, einem Mittelständler; die Ehefrau des Handwerkers im „Theaterbesuch“ wird von ihrem Mann mit Püffen und Tritten traktiert.

Was könnte das Getretensein besser ausdrücken als ein Paar Schuhe? Sie sind bei Valentin stets am ärmsten dran: so richtig zerlatscht und kaputt. In vielen Filmen kommen sie groß ins Bild. Im „Fotoatelier’“ (1932) werden die beiden Angestellten vom Chef beim verbotenen Rauchen überrascht, der Zigarettenstummel fliegt auf den Boden. Großaufnahme: die abgewetzten Schuhe des Gehilfen, die zerrissenen Latschen des Lehrlings, davor die blankgewichsten Trotteurs des Chefs ... ein lehrreiches Gruppenbild. Oder im „Theaterbesuch“ (1934): Bei den ungewohnten Vorbereitungen fürs Ausgehen sucht der Hausvater Valentin auch seine Schuhe, schaut dabei aber immer nach oben, zum Kleiderhaken; seine Füße stecken noch in den dreckigen Arbeitsschuhen, er steigt damit auf den Tisch und schnürt sie zu / Großaufnahme / während er ständig davon brabbelt, daß er sein gutes Paar anziehn muß ... Im Stummfilm „Auf der Oktoberwiese“ (1923) sitzt Valentin in einem schäbigen Büro und liest Zeitung; die Beine auf dem Schreibtisch, streckt er dem Zuseher seine riesigen Schuhsohlen voller Löcher ins Gesicht.

Nach oben buckeln, nach unten treten. So rächt sich das geschundene Individuum, die gekuschte Existenz — nicht an den Vorgesetzten, nicht an den Vertretern der Obrigkeit, sondern an deren Opfern.

Anders in den amerikanischen Slapstickfilmen: dort sind die Objekte der Aggression oft Polizisten und Kapitalisten. Als Inbegriff der Macht, als die personifizierte Autorität des Staates sind sie einmal die Leidtragenden! Man denke nur an die Marx-Brothers und ihr selbstbewußtes Auftreten, das in krassem Gegensatz zu den traurigen Valentiniaden steht. Es rührt wohl nicht nur daher (wie Michael Schulte meint), daß diese Slapstickfilme statt aufs Mitleid auf die Schadenfreude des Publikums rechneten, sondern hängt mit den politischen Verhältnissen zusammen: das gedrückte Individuum, das so verloren rumsteht, war Beute des deutschen Faschismus.

Bei Valentin kommt die staatliche Autorität nur ein einziges Mal zum Handkuß, und zwar in dem kurzen Stummfilm „Die lustigen Vagabunden“ (von 1913!); darin ist Valentin der gefoppte Gendarm, der am Schluß wie ein gekreuzigter Kadaver im Lattenzaun hängt.

Gegenüber Vorgesetzten äußert sich die Auflehnung meist nur rein verbal, der Schein bleibt gewahrt. Jede Opposition geschieht indirekt, und die Renitenz wird mehr oder weniger geschickt kaschiert, indem man allerlei Fehlleistungen und Irrtümer vorschützt. In der „Orchesterprobe“ (1933) hat der Musiker Valentin keine Lust zum Spielen und meint, zum Dirigenten gewendet: „Haben Sie Pause gsagt?“ Seine Hosenträger reißen, oder er muß grad noch husten ...

Valentin verkörpert den subversiven Angestellten: vor der Nase sitzt ihm ein Trottel von Chef, dessen Qualifikationen unklar bleiben, der ihn meist schlecht entlohnt und dabei noch anschreit, und gegen den er sich nur wehren kann, indem er die Arbeit nach Kräften sabotiert: Im Fotoatelier, beim Reparieren eines Scheinwerfers, unter einem Kapellmeister usw. Die Gehilfen im Atelier schicken den Kunden weg: der andere Fotograf macht’s billiger, und besser!

In seinem Essay über Karl Valentin (Argument-Sonderband 3) hat Axel Hauff die Valentinschen Rollen als Musiker & Sänger mit ihren kläglichen Auftritten treffend analysiert: als Ausdruck des Kunstangestellten, der den Entfremdungscharakter seiner Arbeit dadurch hervorkehren will, daß er immer nur sowenig wie möglich leistet. Das hat Hauff von Bert Brecht, der einmal (1955) die Bemerkung machte: „Was Valentin brachte, brachte er bösartig und verdrossen und ganz dünn. Er spielte immer jemanden, der nur für Geld spielt, mit einem Minimum an Aufwand, so daß er eben gerade den Vertrag erfüllte.“ Das ist die Valentinsche Kritik des künstlerischen Produktionsprozesses und seiner Bedingungen.

Grade das Orchester bietet das beste Beispiel für eine künstlerische Kollektivleistung — einer „Produktion fürs höhere Ganze nach Tarifentlonnung“ (Hauff). Die Musiker läßt das zu vollbringende Kunstwerk kalt, denn sie spielen für Geld und sind darauf aus, ihren Hundelohn mit der geringsten Anstrengung zu kriegen. Sie müssen die Noten abspielen, und damit basta.

Ganz im Gegenteil bei Feuchtwanger! Er beschreibt die „Orchesterprobe“ sozusagen live im Roman „Erfolg“; bei ihm arbeiten die Orchestermusiker wie besessen: „Es kam die Ouvertüre zu Dichter und Bauer. Die ging furchtbar schnell, gleich war man aus dem Takt. Allein man war gewissenhaft, man steckte die weißgeschminkte, bebrillte Gurkennase in die Notenblätter, geriet in einen Strudel. Die andern rasten über einen fort: man ließ nicht locker, man arbeitete für sein Geld, man arbeitete für drei.“

Freilich nicht aus eigenem Antrieb: die Hetze ist vorgegeben durch das Tempo der Musik, die rasende Steigerung der Leistung wird erzwungen durch den Taktstock des Kapellmeisters, der damit wie irr in der Luft herumfuchtelt — mehr! mehr! schneller! schneller! Da heißt’s noch einen Zahn zulegen. Ohne Musi kein Geld.

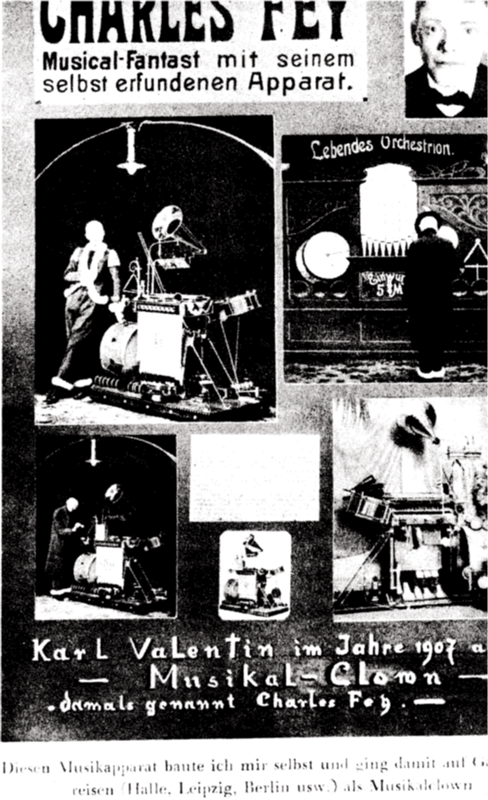

Valentin muß einen abwesenden Kollegen vertreten und bedient mehrere Instrumente gleichzeitig; Trompete, Geige, Pauke ... auch Triangel, Kastagnetten, Trommel, das ganze Schepperzeug. Da drin steckt noch immer der Traum vom Orchestrion, einem Musikapparat, den Valentin in jungen Jahren konstruierte und in dessen Ausführung er die Hälfte seines Vermögens gesteckt hatte. Dieser Apparat war sein Ruin.

Der Orchestermann als Musikmaschine? In dem Spielfilm „Straßenmusik“ (1936) tritt Valentin in einer Art volkstümlicher Schmutz- & Kitschkonkurrenz zu den richtigen Musikern als wandelndes Orchestrion auf, mit einem Wirrwarr an verschiedenen musikalischen Betätigungen, und Liesl Karlstadt singt dazu ihre Schmachtfetzen. Schellenstock, Fußtschinellen, Helmglöckchen, Ziehharmonika ... alles wird zugleich in Bewegung gesetzt. Das Bild der Armut! Wenn man nichts hat außer sich selber, über keinen andern verfügt, der für einen arbeitet, dann bleibt nur der eigene Körper, um ihn auszunützen, sich aller seiner möglichen Funktionen zu bedienen. Man wird zu seiner eigenen Maschine. Diese Bänkelsänger stehn noch um einige Stufen tiefer als die brotlosen echten Musiker, die dann am Ende auch ihr Glück machen. Freudig eilen sie für eine Aufnahme zum Rundfunkgebäude, vorbei am lebenden Orchestrion samt Begleitung, die auf einer Parkbank sitzend aus dem Papier jausnen, während die Tauben auf sie runterscheißen.

Von Hunger und Geldsorgen, den Sünden der Armut sind die Leute in den Filmen Karl Valentins geplagt. Der Kuckuck ist ihnen stets auf den Fersen. Bei seinem „Verhängnisvollen Geigensolo“ (1936) wird der Virtuose, dem immerhin ein glänzender Ruf vorausgeeilt ist, mittendrin unterbrochen — ein Beamter stapft zu ihm auf die Bühne. Sein Beruf? „Hungerkünstler!“ Er soll gepfändet werden. Auf die Frage: „Was gibt es Pfändbares?“ lautet die Antwort: „Das nackte Leben!“ Die Geige darf man ihm nicht nehmen, ist sie doch sein Erwerbsmittel: „Damit verdien’ ich mir mein Brot ... Brötchen ... Brezeln ... Bröseln ...“ Das Lied am Meer bleibt ungespielt.

Berühmt geworden sind die finanziellen Phantasien des Spritzbrunnenaufdrehers, der am Ende trotzdem nur 2 Mark im Jahr damit verdient. Da heißt’s einteilen! Unübertroffen in der tragikomischen Darstellung der Armut ist der Film „Die Erbschaft“ aus dem Jahr 1936, der den Abstieg des Kleinbürgers zum Lumpenproletarier zeigt. Im Dritten Reich durfte der Film wegen sogenannter Elendstendenzen nicht aufgeführt werden.

Ein kahler Raum, aufs spärlichste möbliert: ein Tisch, zwei Sesel, Betten und ein Nachtkastl; ein zerlumpter Mantel, der an einem Nagel an der Wand hängt, am Plafond eine nackte Glühbirne — das ist die Wohnung des „Privatiers“ Karl Maier, der mit seiner Miete schon sechs Monate im Rückstand ist. Als Altpapiersammler rühmt er sich seiner guten Beziehungen zur Presse; bei ihm zu Haus müssen alte Zeitungen das Bettzeug ersetzen ... Seine Frau weint den guten Zeiten nach, als er immer die ausländischen Blätter heimbrachte, „die war’n größer!“ — „Aber dafür auch schwerer zum Lesen!“ Der Gerichtsvollzieher kommt, um sie zu pfänden, vor ihm verstecken sie das Nachtkastl, halten es an einer Schnur aus dem Fenster. Krachend zerschellt es unten im Hof.

Einen Wertgegenstand besitzt der Privatier noch: eine Uhr mit Kette, doch ohne Uhrwerk, darum ist sie seine Sonntagsuhr, da schlägt ihm keine Stunde. Das Essen kommt auf den Tisch, grüner Salat, Valentin erwischt einen Wurm. „Und das am fleischlosen Tag!“ Den letzten Tropfen Salatöl träufelt er sich auf die Glatze, „das ist gut für d’Haar“. Alles ist restlos aufgebraucht. „Jetzt müssen wir sparen ...“ Wenn er zur Arbeit geht, schultert er seine Pike für die Papierfetzen und schiebt einen ausrangierten Kinderwagen vor sich her, in den er allen Trödelkram füllt. Im Abfallhaufen findet er einen kaputten Regenschirm, in der Mülltonne einen verbeulten steifen Hut, den er sich aufsetzt.

Je dürrer und ausgezehrter einer ist, desto wichtiger erscheinen die Dinge, die er mit sich herumträgt. Sie sind sozusagen sein Fleisch: der Hut, der Regenschirm, der Überzieher, die Uhr an der Kette ... sie verleihen seiner Person erst das nötige Gewicht. Auch im gesellschaftlichen Sinn. Die Valentinschen Figuren bangen ständig um diesen Besitz, sie sind voller Mißtrauen gegenüber Situationen, die es erfordern, daß sie ihre Siebensachen ablegen und fremden Händen überlassen. So versteht zum Beispiel in dem Episodenfilm „Beim Nervenarzt“ (1936) der Patient die Aufforderung des Arztes, den Rock auszuziehn und die Augen zu schließen, andersrum — im Rock steckt ja die Uhr, und er macht die Geste des Klauens. Oder beim Festessen für den falschen Grafen in „Es knallt“ (1933): im Nobelrestaurant will der Page Hut und Mantel des Schützenkönigs Valentin in Empfang nehmen, der sie ihm nur äußerst widerstrebend gibt. Der ewige Argwohn mit dem Stehlen kommt nicht nur aus Armut und Geldmangel, die den Wert dieser Habseligkeiten steigern oder sie unersetzbar machen. Steifer Hut, Spazierstock, Überzieher, Uhrkette, um die Valentin ständig bangt, sind die Accessoires des Bürger-Habits. Sein Zittern vor ihrem Verlust ist auch das Zittern um den Verlust des bürgerlichen Ansehens, der Zugehörigkeit zur Bourgeoisie.

Aus gutem Grund, wie Karl Valentins Biographie zeigt. Sein richtiger Name lautete Valentin Ludwig Fey, und er war seinerzeit bestimmt, einmal das Möbeltransportgeschäft Falk & Fey in München von seinem Vater, einem Tapezierermeister, zu übernehmen. Auf dessen Wunsch macht er die Tischlerlehre, wird Geselle, arbeitet bei verschiedenen Handwerksmeistern und besucht gleichzeitig eine Münchner Varietéschule, weil er Komiker werden will. 1902 stirbt der Vater, der zwanzigjährige Valentin führt nun das Geschäft, mit dem es rasch bergab geht:

Nach dem Tode meines Vaters mußte meine Mutter unser schönes Anwesen in der Au wegen Hypothekenlast so hergeben, daß uns beiden fast nichts mehr blieb. Sie übersiedelte in ihre Heimat nach Sachsen, und ich stand als armer, magerer Teufel allein in München, wohnte vier Jahre lang im Handwerksburschenkasino, Gasthof Stubenvoll — Fremdenbett & 30 Pfennig pro Nacht. Mein Brot verdiente ich mir während dieser Zeit mit Zitherspielen, und sonntags ging ich mit einer Komikergesellschaft hinaus in die Provinz ...

Seltsamerweise bringt Valentin in den Spielfilmen „Der Sonderling“ (1929) und „Donner, Blitz und Sonnenschein“ (1936) einen geradezu mythischen Typ des Handwerkers: sein Schneiderlein ist wie aus dem Märchen! Dazu paßt auch die gutmütige Frau Meisterin, das gemütliche Stübchen, die schmucke Werkstatt, der strenge, doch tüchtige Meister ... Dieses romantische Bild des Handwerkers scheint eher von der Sehnsucht nach dem heilen Mittelstandsmilieu diktiert und weniger von dessen realen tristen Verhältnissen zur Zeit der Depression, als das goldene Handwerk rapid an Boden verlor. Ein Zahlenbeispiel: 1933 existierten in Deutschland noch 1,82 Millionen Kleinbetriebe, die bis zu zehn Leute beschäftigten. Sechs Jahre später sind es nur noch 1,64 Millionen — etwa 180.000 selbständige Kleinbetriebe sind mittlerweile zusammengekracht.

Valentin hat hier vielleicht die eigene Familienmythologie hineinverarbeitet, die ja stets weiter zurückreicht, über mehrere Generationen hinweg. Seine Eltern und deren Vorfahren kamen alle aus Handwerkerfamilien, waren Gärtner-, Tapezierer-, Bäckermeister; Valentins Frau war die Tochter eines Schlossermeisters, Liesl Karlstadt eine Bäckerstochter.

Im Film „Valentin, der Sonderling“ sucht ein halbverhungerter Schneider, den man auf die Straße setzt, per Inserat in der Zeitung eine freie Stelle, grade während der größten Arbeitslosigkeit. Er reflektiert auf einen Posten als Bürodiener oder Austräger bei einem florierenden Unternehmen, und wunderbarerweise kriegt er ihn auch, auf Bewährung. Doch sein Schneiderherz leidet es nicht, daß der Herr Chef einen zerknitterten Anzug anhat; er muß unbedingt aufgebügelt werden! Valentin trägt ihn heimlich zu einem Schneidermeister. Das ist ein Familienbetrieb, dem die Kundinnen geradezu die Tür einrennen. Im Gedränge greift Valentin nach Eisen und Brett und macht sich selber ans Aufbügeln. Er tut es so geschickt, daß die Meistersleute auf ihn aufmerksam werden — einen solchen Gehilfen könnten sie brauchen. Die Sache wird perfekt, Valentin zieht zu ihnen ins Hinterstübchen. Wo sind die Zeiten! So unterwürfig, schweigsam und fleißig kann kein Schneiderlein mehr sein.

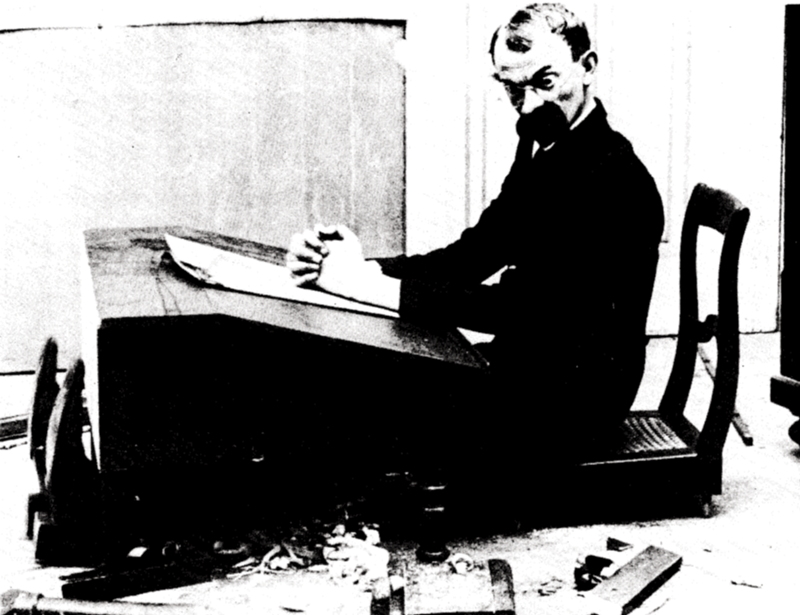

Die Insignie des Zimmermanns ist der Zollstab; er gehört zu Valentin wie eine zweite Natur. Stets trägt er ihn mit sich herum, holt ihn bei jeder Gelegenheit aus der Hosentasche, mißt damit beim Essen seine Wurst ab, um sich die längere zu nehmen ... er kommt nicht aus ohne dieses erotische Stück Holz. Bezeichnenderweise auch dann nicht, wenn er gar keinen Handwerker vorstellt, sondern einen verkrachten „Musikal-Clown“ (1929). Als „Zithervirtuose“ (1935) mißt er mit dem Zollstab die Länge der Saiten nach, weil sein Spiel gar so falsch klingt. Im Stummfilm „Der neue Schreibtisch“ (1914) zückt ihn Valentin als Büroschreiber Dürr, um die absurden Proportionen von Tisch und Stuhl zu beweisen. Beim Kürzen ihrer Beine verheddert sich der Zollstab in der Säge. Lähmende Kastrationsangst ... Zuletzt sitzt der Stuhl ganz platt auf dem Boden auf, der Schreibtisch hat nur noch Stümpfe: „Oh, Herr, wie tief bin ich gesunken!“

Im Schock des Amüsements, dem Bedrohlichen der Unterhaltung traf sich Karl Valentin mit Bert Brecht. Am Anfang war die Schaubude: eine Attrappe, welche die beiden kurz nach dem Ersten Weltkrieg gemeinsam beim Münchner Oktoberfest aufstellten und vor der, wenn man den spärlichen Berichten trauen kann, eine einzige dadaistische Aktion abrollte. „Die Attraktionen, draußen wortgewaltig angekündigt und kurz vorgestellt — zum Beispiel ‚Tafit‘, dessen Riesenohren jährlich zwölf Zentner Ohrenfett erzeugen —, waren absichtlich derart plumper Betrug, daß niemand mehr die Vorführung besucht hätte“ (Michael Schulte).

Ein später Abglanz dieser Aktionen ist noch der Stummfilm „Auf der Oktoberwiese“ aus dem Jahr 1923. Er zeigt die Gefahr, die hinter scheinbar harmlosen Zerstreuungen lauert, die Kraftakte der Artisten, die leicht in einem Blutbad enden ... Im Messerwerfen des falschen Indianers steckt die Lynchjustiz, und Valentin muß im wahrsten Wortsinn überall seinen Kopf hinhalten. Im Panoptikum macht der Zerrspiegel aus dem gewohnten Anblick einen fürchterlichen Alptraum, und im „photographischen Atelier“ steckt man den Kopf durch eine Pappendeckelszenerie, als wärs Halsabschneiderei.

Im Stummfilm ruft der Schmerz die größte Wirkung hervor, doch das allein kann nicht der Grund sein für die seltsame Volksbelustigung, die sich auf der Wiesn in einem Zelt findet: ein elektrischer Apparat mit einem Haufen Drähte. In den „Mysterien eines Friseursalons“ von 1922, einem surrealistischen Film, der unter der Mitwirkung Brechts entstand, kommt dieser Apparat auch schon vor — die eifersüchtige Friseuse quält damit ihre Nebenbuhlerin. Elektroschocks zum Vergnügen? Jedenfalls winden sich die Individuen unterm Zelt in schrecklichen Zuckungen, es reißt sie und rüttelt sie durch und durch, als steckten sie bereits in der Krise.