Schwarze Botinnen

Frauenbewegung = Studentinnen

War die Neue Deutsche Linke ein Aufstand der Bürgersöhne — die führenden Köpfe entstammten dem Großbürgertum —, so ist die feministische Bewegung vornehmlich ein Protest der Kleinbürgerstöchter. Ein weibliches akademisches Proletariat, das sich unter seinem Ausbildungsniveau verkaufen muß, revoltiert gegen ein überliefertes Rollenbild.

Protestantische Erziehung und weibliche Sozialisation haben Selbstverleugnung und Wunschverzicht antrainiert, die auch innerhalb der männlich dominierten politischen Gruppen nicht aufgehoben wurden.

Eine neuverstandene Weiblichkeit hat nun begonnen, lange unterdrückte Wünsche auszusprechen. Sie bedient sich einer neuen Sprache, während sie die Rationalität — und ihren Ausfluß, die Wissenschaft — mit Männlichkeit gleichsetzt und verteufelt, anstatt sie sich anzueignen.

Bei meinem Besuch in Berlin im Sommer 1978 habe ich ein breites Spektrum feministischer Aktivitäten und Gruppen vorgefunden. Aus Wien kommend, wo der Feminismus fast nur „theoretisch“ stattfindet, war ich zunächst fasziniert von der Vielfalt der Gruppen und Programme, die in Berlin nebeneinander bestehen. In allen Teilen der Stadt sah ich Frauenbuchläden, Teestuben, Frauenkneipen und Lesbentreffs, aber auch Selbsthilfezentren, wie das Berliner Frauenhaus oder das Frauengesundheitszentrum.

Benützt werden diese Einrichtungen vor allem von Studentinnen, kaum dagegen von Frauen aus der Unterschicht — die sich in diesen Gruppen auch nicht „artikulieren“ könnten, wie das treffende Fachwort lautet. Eine Ausnahme ist das Frauenhaus, das auch von Arbeiterfrauen in Notfällen als Zuflucht benutzt wird.

Um zu erfahren, was in den Selbsthilfegruppen, die ich von Wien her nicht kenne, geschieht, ging ich zuerst zum Frauengesundheitszentrum am Kadettenweg, etwa eine Dreiviertelstunde von der Innenstadt entfernt.

In den hellen Räumen des Straßenladens zeigten mir Gabi, die Krankenschwester, und Ellen, die Arzthelferin, die Einrichtung: Untersuchungsstuhl, Sterilisator, Mikroskop, Bücher mit Abbildungen von Pilzen und Bakterien.

Ich kann nicht beurteilen, ob es tatsächlich diagnostischen Wert hat, den eigenen Muttermund beobachten zu lernen, wenn man nicht zugleich auch einen mikroskopierbaren Abstrich herstellen kann, oder ob es sich eher um ein Ritual handelt, das die neugewonnene Unabhängigkeit vom Gynäkologen demonstriert ...

Blick auf den Muttermund

GABI: 1973 sind zwei Feministinnen aus den USA ins Frauenzentrum gekommen und haben da zum ersten Mal eine Selbstuntersuchung gezeigt und von Selbsthilfe erzählt. Drei Frauen, die damals dabei waren, haben die Idee übernommen und Selbsthilfe praktiziert; daraus ist diese Gruppe entstanden.

GABI: Zur Selbstuntersuchung benutzen wir ein Plastikspekulum und einen Spiegel und eine Taschenlampe; das Spekulum führt die Frau in die Vagina ein und kann mit Hilfe des Spiegels den Gebärmutterhals und den Muttermund betrachten.

GABI: Wir versuchen, alle Informationen zu geben, die die Frauen zu ihrem Problem interessieren, und wenn wir nicht mehr weiter wissen, vermitteln wir die Frau weiter. Wir haben eine Ärztekartei, wir kennen einige gute Ärzte, die zu empfehlen sind, und arbeiten auch mit anderen Gruppen zusammen: Schwangerschaftsberatung, Sterilisationsberatung, psychologische Gruppen ...

ELLEN: Es ist so, daß wir die Beratung in Gruppen abhalten. Frauen rufen uns an, und wir vereinbaren einen Termin, und wir versuchen gemeinsam die Probleme zu erfassen. Zum Beispiel werden die Ursachen von Infektionen besprochen und die Verhütung, wir zeigen ihnen die Selbstuntersuchung und machen gleichzeitig einen Abstrich und können gemeinsam mit den Frauen unterm Mikroskop den Abstrich beurteilen und ihnen unsere Erfahrungen mitteilen, die wir mit bestimmten, unserer Meinung nach unschädlichen Mitteln gemacht haben.

ELLEN: Ich bin Krankenschwester, ich habe jetzt auch ein Medizinstudium begonnen, und da habe ich auch die Motivation bekommen. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß die Informationen, die Frauenärzte geben, unzureichend sind und daß ich selbst lernen muß, meinen Körper zu entdecken und Veränderungen festzustellen.

ELLEN: Wir fragen die Frauen, ob sie Fieber haben oder ob sie bei der Tastuntersuchung im Unterleib Schmerzen haben, wir können auch einfache Blutuntersuchungen machen, und wenn irgendein Verdacht besteht, daß eine Entzündung im Unterleib da ist, schicken wir sie zum Arzt.

GABI: Im Moment können wir von Spenden allein nicht existieren. Wir bekommen keine öffentlichen Gelder — weder vom Senat noch von den Krankenkassen. So sind wir darauf angewiesen, daß die Frauen einen Beitrag leisten: Im Augenblick zahlen sie 10 Mark für eine Beratung, und 20 Mark für Beratung und Untersuchung. Wir sind ein eingetragener Verein und möchten auch die Kassenzulassung haben, weil wir nicht abhängig sein wollen von einer Ärztin.

GABI: Wir finanzieren uns aus Spenden, dann durch die Beratung, dann durch unsere Veröffentlichungen, wie das Buch „Hexengeflüster“, oder Clio, eine periodische Zeitschrift für Selbsthilfe, durch Broschüren über unser Zentrum, die Plastikspekula werden verkauft, und Frauen, die mitarbeiten, spenden einen großen Teil ihres Gehalts.

GABI: Die meisten sind zwischen 19 und 38 Jahren, die Frauen sind Studentinnen, aber auch Lehrerinnen, Verkäuferinnen seltener.

GABI: Wir sind ein autonomes Zentrum, arbeiten aber mit anderen Gruppen zusammen. Wir haben auch eine Ernährungsgruppe, wo wir uns mit gesunder Ernährung beschäftigen, wir haben eine Massagegruppe, außerdem haben wir noch eine Kräutergruppe, die eine Aufstellung gesundheitsfördernder Kräuter macht und auch selbst Kräuter sammelt und Veröffentlichungen darüber ...

Ich steh im Regen vorm Frauenhaus

Es war für mich manchmal mühsam, mit den Gruppen in Kontakt zu kommen. Meine Absicht, Material für eine Rundfunksendung zu sammeln und über meine Erfahrungen zu schreiben, löste immer gleich großes Mißtrauen aus. Besonders medienscheu verhielten sich neben den lesbischen Gruppen die Mitarbeiterinnen des Berliner Frauenhauses und des Frauenzentrums.

Vorm Frauenhaus ließ man mich, immerhin selbst eine Frau und kein männlicher Unterdrücker, mit meinem schweren Aufnahmegerät einfach im Regen stehn. Da ich eine lange Busfahrt hinter mir hatte, fühlte ich mich ziemlich frustriert, als mir von einer nervös-hektischen Frau der Einlaß verweigert wurde, obwohl ich mich telefonisch angemeldet hatte. Von meiner Anmeldung wisse sie nichts, erklärte sie.

Erst Tage später gelang es mir durch Vermittlung einer Berliner Bekannten, die gute Kontakte zum Frauenhaus hatte, eine Mitarbeiterin im Frauenbuchladen „Lilith“ in der Kantstraße zu treffen. Claudia sagte mir, man habe mich nicht einlassen können, da ich mich zu kurzfristig angemeldet hätte. Denn nur eine Vollversammlung könne nach eingehender Diskussion darüber beschließen, ob mir überhaupt Zugang gewährt werden dürfe.

CLAUDIA: Also, ich war nicht in der Initiativgruppe, die das Frauenhaus mehr oder weniger gegründet hat. Das war eine Gruppe von Feministinnen, die sich seit 1975 schon mit dem Problem von Gewalt gegen Frauen beschäftigt hat. Diese Frauen sind halt mit Mißhandlungen von Frauen, psychischer und physischer Art, einmal in ihrem Privatleben und auch in ihrem Berufsleben konfrontiert. Und da entstand dann die Idee, so ein Frauenhaus zu machen, da die bestehenden Institutionen und andere Einrichtungen, kirchliche und so weiter, den Frauen überhaupt keine Hilfsmöglichkeiten gaben. Und dann gab’s eben seit 1975 diese Initiativgruppe Frauenhaus, „Frauen helfen Frauen“ hieß die, die hat sich dann bemüht, finanzielle Unterstützung zu kriegen, was dann auch nach Gründung eines Trägervereins, in dem sich auch Damen des öffentlichen Lebens befinden, von Bonn und dem Senat von Berlin bewilligt wurde. Das heißt also heute, wir sind ein Frauenhaus, das von Bonn unterstützt wird zu 80 Prozent als Modellversuch, und zu 20 Prozent vom Berliner Senat.

CLAUDIA: Also, wir haben keine Bedingungen grundsätzlich, das heißt, es gilt im Haus das Prinzip der Offenheit, das Haus ist Tag und Nacht offen und jede neu ankommende Frau wird erst einmal aufgenommen. Es hat sich herausgestellt, daß wir keine Therapiemöglichkeit haben für süchtige Frauen. Frauen, die stark alkoholabhängig oder tablettenabhängig oder beides zugleich sind, denen versuchen wir eine Therapie zu vermitteln. Wenn diese Frauen dann in der Klinik sind, versuchen wir mit ihnen in Kontakt zu bleiben.

Winselnde Männer

CLAUDIA: Man wird da tagtäglich mit Frauen konfrontiert, die ganz fürchterlich zusammengeschlagen sind und wo du ganz schnell entscheiden mußt, ob die nicht besser ins Krankenhaus sollen, wobei du dann immer die Schwierigkeit hast, was machst du mit den Kindern. Da wir ein selbstverwaltetes Haus sind, können die Kinder nicht bei uns bleiben, wenn die Frau ins Krankenhaus geht, und müssen in einem Heim untergebracht werden. Sie können erst dann wieder ins Frauenhaus kommen, wenn die Mütter aus dem Spital heraus sind.

Es ist so, daß die Gerichte den Frauen nicht sofort wieder die Wohnung zusprechen. Das ist in England anders, wo der Mißhandler aus der Wohnung gewiesen und ihm das Betreten der Wohnung bei Androhung hoher Geldstrafen verboten wird. So ist es bei uns nicht. Hier sind die Frauen auf das Frauenhaus angewiesen.

CLAUDIA: Ja, sehr viele Männer. Es gibt da die verschiedensten Verhaltensmöglichkeiten von Männern, nachdem die Frauen weg sind. Sie erinnern sich an ihre Bequemlichkeit, von morgens bis abends versorgt zu werden, und dann gibt es also Männer, die hängen wimmernd am Telefon und drohen mit Selbstmord, die also auf diese Art versuchen, Druck auszuüben, oder solche, die mit Bombendrohungen kommen und randalieren vorm Haus, wo wir dann von unsern Nachbarn dafür verantwortlich gemacht werden. Der Versuch, die Frauen umzustimmen, ist fast immer da!

Mein nächster Besuch galt dem Berliner Frauenzentrum. Auf mich machte es einen ziemlich desorganisierten Eindruck, die einzelnen Gruppen trafen sich fast nur noch in privaten Wohnungen. In einer dieser Wohnungen fragte ich eine Frau nach den Projekten und Aktivitäten des Frauenzentrums. Sie zeigte nur lustlos und ohne was zu sagen auf die vielen Zettel an der Wand. Auf einem stand: „An Journalistinnen ist keine Auskunft zu geben, das ist ein Plenumsbeschluß.“ Ich fragte mich, was diese unnötige Angst vor möglicher Kritik bedeutet, wenn man doch glaubt, eine gute und notwendige Arbeit zu leisten?

Ganz anders, freundlich und entgegenkommend, begegneten mir jedoch Schriftstellerinnen, Filmemacherinnen und überhaupt jene Frauen, die sich im kulturellen Bereich schon halbwegs einen Namen gemacht haben.

Bei der Schwarzen Botin

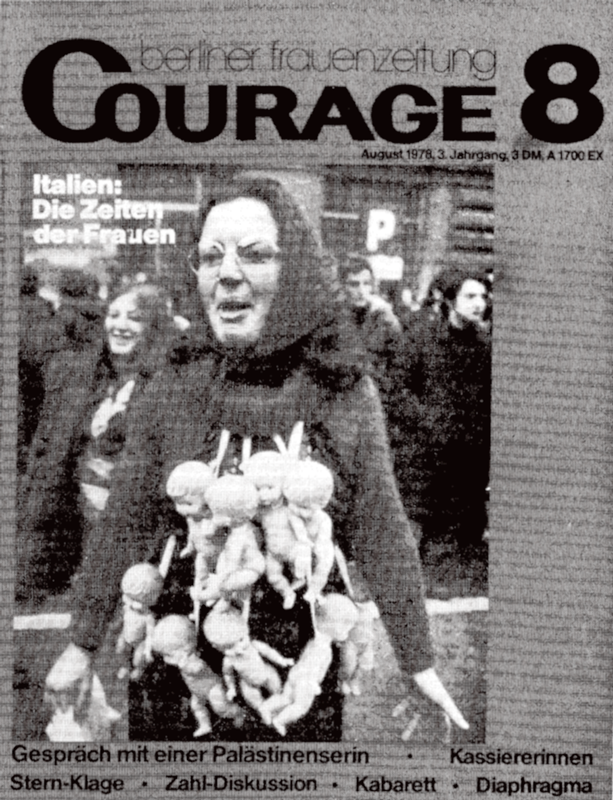

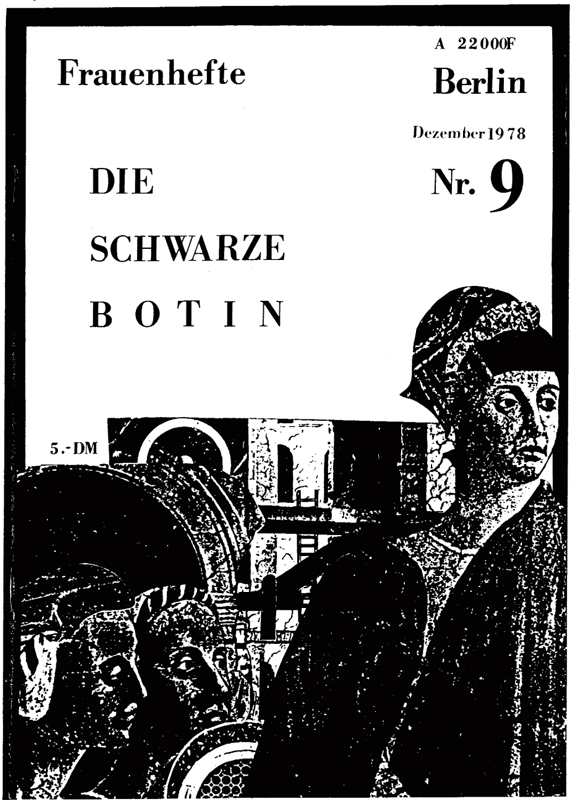

In Berlin erscheint eine inhaltlich und formal recht ambitionierte Zeitschrift, die von zwei Frauen gemacht wird: Die Schwarze Botin. Ihre Auflage ist zwar viel kleiner als die relativ populäre Berliner Frauenzeitschrift Courage, doch ihr Konzept erscheint mir in feministischer Hinsicht interessanter. In der Schwarzen Botin geht’s um die Formulierung einer unabhängigen Position, die zugleich die Kritik an einigen gängigen Thesen der Frauenbewegung enthält. Satire und Parodie herrschen vor, radikale Kritik am weiblichen Verhalten ist erlaubt und nicht tabuisiert. Ich habe mich mit den beiden Redakteurinnen der Zeitschrift unterhalten, die ohne Scheu über ihr Konzept Auskunft gaben:

BRIGITTE: Wir geben seit Oktober 1976 dieses Blättchen heraus, und es hat damals den Grund gegeben, die Zeitung zu machen, weil wir nicht zufrieden waren mit bestimmten Tendenzen in der Frauenbewegung. Wir dachten, das wird wieder nur so ein allgemeiner Abklatsch ... Und weil wir hofften, durch unsere Vorstellung einer möglichen Form von Kritik etwas zu erreichen. Kritik ist auch so die Haupttendenz der Zeitung, die sich nicht nur darum kümmert, über irgendwelche anderen Frauenpublikationen zu berichten, die sich nicht darum kümmert, Frauentermine zu veröffentlichen, weil es genug Publikationen dieser Art gibt ... sondern die in erster Linie vorhat, kritisch zu sein, und kritisch heißt für uns, daß wir die Dinge beim Wort nehmen wollen und nicht bei den Phrasen. Insofern haben wir anfangs mit Faschismuskritiken begonnen, haben berichtet über Ulrike Meinhof, über Sachen, die uns wichtig erschienen ... und haben dann gerade durch ein Maß von Satire versucht, Dinge deutlicher zu machen, die man eben in der üblichen Phrasendrescherei nicht so leicht hätte erreichen können.

BRIGITTE: Ich habe ziemlich lange in der Frauenbewegung gearbeitet, ungefähr zweieinhalb bis drei Jahre, und die Zeitung ist auch im Endeffekt das Resultat dieser Bemühungen damals. Ich hatte tatsächlich gedacht, daß innerhalb der Frauengruppen — ich selber bin im LAZ (Lesbisches AktionsZentrum) gewesen — irgendwas verändert werden könnte, und hab’ dann festgestellt, daß man sich einfach totredete. Und da dachte ich mir, daß vielleicht über die Zeitung etwas erreicht werden könnte.

GABBRIELE: Also, wir haben versucht, ein Konzept zu entwickeln, wonach Frauen eigentlich das machen sollten, was für sie selbst spezifisch ist, das heißt: daß nicht dauernd larmoyant über die Mißstände der Frauen und der Frauenunterdrückung und der Hausarbeit und so weiter gesprochen wird, sondern daß Frauen selbst versuchen, etwas Neues zu machen und produktiv etwas anders zu machen. Unter diesem Aspekt haben wir auch versucht, Artikel zu bekommen, und wir haben sie auch bekommen.

Frauenkritik am Feminismus

GABRIELE: Ja, auf jeden Fall. Und zwar in diesem Punkt, den ich erwähnt habe ... eben, daß die meisten Veröffentlichungen innerhalb der Frauenbewegung sich immer noch damit befassen, anzuklagen, wie die Situation ist, und sich weniger damit befassen, die Situation zu verändern.

BRIGITTE: Mir scheint wichtig zu sein, daß die Frauen endlich mal begreifen, daß sie, wenn sie etwas verändern wollen, das auch selber tun müssen. Ich halte wenig davon, daß man sich verläßt auf irgendwelche Grüppchen oder Gruppen oder kleinere Parteien oder größere Parteien, sondern daß es sinnvoll wäre, daß Frauen endlich mal lernen, selber zu denken, selber ihre Sachen in die Hand zu nehmen! Daß sie sich nicht damit beschäftigen, ihren Muttermund dauernd zu spekulieren oder sonst irgendwelche Geschichten dieser Art machen. Denn es ist ja nun mal kein großes Unbekanntes mehr, daß es in der Bundesrepublik nicht so aussieht, wie man’s gerne hätte: Und die Situation der Frauen dürfte zweifellos auch nicht die beste sein ... Es ginge in jedem Fall darum, daß Frauen endlich einmal begreifen, was um sie herum passiert. Das hängt natürlich von gewissen Produktionsmechanismen ab, aber auf der anderen Seite ist es eben nicht nur deren Frage. In dem Moment, wo ich einer linken Partei oder einer linken Universitätsgruppe beitrete, dann habe ich genau wieder die gesamte Hierarchie, der ich überhaupt nicht beitreten möchte.

BRIGITTE: Ich halte durchaus etwas von männlicher Solidarität, wenn es sie gibt. Bloß, die wenigen Situationen, in denen ich sie erfahren habe, die reichen nicht aus. Männliche Solidarität hat es bei uns in der Druckerei gegeben, bei „Kontrast“, von denen wir sehr unterstützt worden sind ... aber männliche Solidarität sieht häufig so aus, daß einfach so ein Karren hinter den andern geklappt wird, und man selber hat den Eindruck, daß man vorn das Ziehen macht. Es sieht ja meist auch so aus in den linken Gruppen, daß Frauen dann die Flugblätter verteilen dürfen ...

GABRIELE: Sie erscheint vierteljährlich, und man könnte mit einigen Vorbehalten sagen, daß sie sich unterdessen selber trägt. Aber das ist auch mit einigen Komplikationen verbunden.

GABRIELE: Nein, wir haben überhaupt keine öffentliche Förderung, wir haben aber von einer Frau für den Kredit eine Bürgschaft bekommen, und den zahlen wir eben jetzt noch ab.

BRIGITTE: Da gibt es eine ganze Reihe. Untersucht sehen möchte ich im Rahmen unserer Feminismuskritik einmal diese ganzen wunderbaren Leistungen der Mütter, die jetzt so viel proklamiert werden, ohne daß sich die Frauen, die sie proklamieren, die Frage stellen, was eigentlich aus ihren Kindern mal werden soll? ... Und was aus ihnen werden soll, kann man sich leicht ausrechnen ... Die aber andrerseits dauernd von ihren Gebärleistungen sprechen, von der wunderbaren Zweisamkeit, von der wunderbaren Dreisamkeit, Viersamkeit ... und ich wart’ im Moment nur noch drauf, daß endlich mal Mütter noch sagen, sie möchten zwölf Kinder haben! Andrerseits wär’s zweifellos wichtig, zu untersuchen, was im Moment die Männer machen, die in homosexuellen Männergruppen versuchen, Schemata anzuwenden, die gerade der Feminismus entwickelt hat, die Frauengruppen entwickelt haben ... so zu agieren, wie die Frauen agiert haben, und dabei irgendwelche Schuldgefühle, Vorwürfe zurückweisen. Drittens halt’ ich es für sehr wichtig, daß wir die Themen, die wir bereits begonnen haben, weiterführen ... und wir hatten auch stets gemeint, daß wir nur Denkanregungen geben und daß weitergedacht wird, nicht von uns, sondern von anderen Frauen. Daß man dann gemeinsam etwas entwickeln kann. Die Grundlage für diese Bereiche — das wäre die Entwicklung einer weiblichen, sehr, sehr untergründigen und eigenen Phantasie, die sich auch ausdrücken kann in einem Vokabular, das dieser Phantasie entsprechend nahekäme. Und das müßte so untergründig sein, daß eine Satire noch das geringste wäre!

Zitat „Mann“ in der Lesbenbar

Zusammen mit den Redakteurinnen der Schwarzen Botin, die sich in der Subkultur auskennen, suche ich die drei bekannten Berliner Lesben-Diskotheken auf.

Die erste Diskothek erweist sich als konventionell ausstaffierte, plüschige Bar, wo die sogenannten „Traditionslesben“ hingehn: seriöse Damen im Schneiderkostüm, Sekretärinnen, fast lauter feste Paare, viele nicht mehr jung.

Die zweite Diskothek ist vor allem ein Studentinnenlokal, auch Verkäuferinnen und junge Arbeiterinnen kommen hierher, es gibt mehr einzelne und weniger Paare als im ersten Treff; gespielt werden schnulzige Schlager und Rockmusik.

Die dritte Diskothek ist der weiblichen Schickeria vorbehalten, den Erfolgreichen und den Schönen. Nicht jede Frau findet Einlaß, die Auswahl ist streng. Wer in Jeans und Parka ankommt, wird nicht zugelassen und muß ins nahegelegene Studentinnenlokal zurück. Hier wird nur Ansehen oder Ansehnlichkeit honoriert!

Beim Besuch der drei Lesbentreffs wird eins deutlich: Die Subkultur ist keine paradiesische Insel, sondern spiegelt die gesellschaftliche Rangordnung auf kleinstem Raum wider. Was mich außerdem befremdet, ist, daß die feindliche Antithese Mann zumindest im Zitat immer anwesend ist — in Gestalt maskulin verkleideter Frauen, die im Anzug mit Krawatte auftreten ...

Ich habe große Schwierigkeiten, mit den organisierten Lesben in Kontakt zu kommen. Nur mit Hilfe der resoluten und aufgeklärten Redakteurinnen der Schwarzen Botin kann ich überhaupt mit einigen Frauen sprechen. Was mich dabei irritiert, ist nicht die militante Abneigung Männern gegenüber, auf die ich gefaßt war — weit mehr stört es mich, daß sich ihr Feindbild der Reihe nach auf heterosexuelle Frauen, dann auf die nichtorganisierten Lesben und schließlich auch auf jene Lesben erstreckt, die konkurrierenden Gruppen angehören. Was für ein Mißtrauen mir gegenüber, die von außen kommt und nicht zur „in-group“ gehört!

GABI: Im Herbst 1971 ist der Film von Rosa von Praunheim gezeigt worden „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Gesellschaft, in der er lebt“. Danach gründeten wir mit schwulen Männern zusammen eine Gruppe. Die ersten Inhalte zielten darauf ab, sich zu stabilisieren, die eigene Identität zu finden, und die Tendenz, in der Öffentlichkeit sowas wie Akzeptiertwerden zu erreichen.

Schwule Männer & schwule Frauen

MARIANNE: Ich kam anfangs auch über den Praunheim-Film zu den schwulen Männergruppen und war da einige Zeit. Dann hat sich die Gruppe getrennt von den Männern im Zuge der feministischen Bewegung, und wir sind zu den Frauen gegangen. Wichtig für uns war, nach außen zu gehn, die Öffentlichkeit damit zu konfrontieren, zu sagen: Wir sind lesbisch, wir fühlen uns wohl dabei! Zu lernen, gemeinsam auszugehn und nicht Angst zu haben, wie es vorher immer war.

MARIANNE: Das Problem war, daß die Männer ja immer überrepräsentiert sind in der Gesellschaft, auch in den schwulen Gruppen, und daß damals viel weniger Frauen gekommen sind als später, als wir autonom organisiert waren. Das Problem ist, daß eben auch ein schwuler Mann ein Mann ist mit ganz bestimmten Verhaltensweisen.

MARIANNE: Natürlich — das frauenfeindliche Verhalten war auch da! Nicht jeder schwule Mann wird aufgrund seiner gesellschaftlichen Situation sensibel für die Situation der Frau, er wird sich doch als Mann fühlen, und sich wohl dabei fühlen ...

GABI: Dazu kommt ja, daß die Männer ganz andere Ziele verfolgen!

MARIANNE: Das politische Moment seh’ ich gleich darin, daß wir uns organisieren, daß wir zusammen was machen und daß wir nach außen gehn. Wir haben auch einen Film gemacht, und jetzt versuchen wir unsere Wünsche und Ziele so zu realisieren, daß wir auch andere Frauen ansprechen durch Zeitschriften, Buchläden ...

GABI: Ich möchte unterscheiden zwischen Nahzielen und Utopie. Utopie wäre, daß es eine ganze Reihe Lesben schön fänden, in Zukunft in einer repressionsfreien Situation und nur mit Lesben leben zu können. Die Nahziele bestimmen sich aus der Realität und aus unserer Situation: daß wir versuchen müssen, Lesben aus ihrer Isolation herauszuholen, und zum andern, daß wir Alternativen anbieten, andere Lebensformen, andere Arbeitsmöglichkeiten ... Unsere Forderung ist, daß wir akzeptiert werden, daß zum Beispiel in Schulen in der Aufklärung unterrichtet wird, daß lesbische Frauen existieren und daß dies ein Bestandteil der Gesellschaft wird.

Terror-Lesben?

EVA: Vor sechs Jahren wurde das lesbische Aktionszentrum in Berlin gegründet, und ich war eins der ersten Mitglieder. Das LAZ wollte, zusammen mit den schwulen Männern, die Unterdrückung der homosexuellen Frau bekämpfen. Wir haben einen Fernsehfilm gemacht, wir haben ein Buch der amerikanischen Lesbierinnenbewegung übersetzt, wir haben Demonstrationen gemacht auf der Straße, auch ein sogenanntes Kissin in einem Kaufhaus. Die Aktivitäten splitterten sich auf, ältere Frauen, die unzufrieden mit dem LAZ waren, haben die L 74 gegründet. Das sind berufstätige Frauen. Wir haben eine Publikation — unsere kleine zeitung — herausgebracht, wir haben eine Leserschaft von 500 Frauen aus der Provinz, die uns schreiben und die wahnsinnig isoliert sind.

EVA: Wir haben einen Kreis von etwa 20 Mitgliedern, aber etwa 50 Frauen, die uns unterstützen. Wir bekommen neugierige Fragen aus der Umgebung von Kreuzberg, und wir bekommen auch Schmähbriefe. Aber sonst gehn wir parallel zur allgemeinen Entwicklung: das Lesbischsein ist salonfähig geworden. Es wurde von der Mode aufgenommen. Wie man sieht, ist es sehr exotisch, wenn beispielsweise zwei farbige Frauen sich umschmiegen ... es ist also gewissermaßen integriert, aber in überhaupt keiner emanzipatorischen Weise, sondern vermarktet! Was mir zu denken gibt, ist die Sache mit dem Terrorismus. Man liest immer öfter, daß das Lesbischsein als Ursache für den Terrorismus genannt wird.

Die Lokale und die Treffpunkte, wo wir hingehn, werden observiert, und es breitet sich bei uns große Angst aus. Es ist die Frage: Gegen wen richten wir unsere Angst?

Gegen den Unterdrücker oder gegen uns gegenseitig? Die Kaputtheit der Gruppen resultiert aus dieser Angst heraus. Im Moment ist die Unterdrückung sehr viel subtiler als früher.